はじめに:色が変わる、濁る、その原因は「カラーマネジメント」かも?

After Effectsで作業していて、以下のような経験はありませんか?

- 合成した映像の色が意図と異なる

- 他のソフトで作成した素材を読み込むと色味が変わる

- 出力した映像の色がモニターで見たものと異なる

これらのトラブルの多くは、色空間やカラーマネジメントの設定ミスに原因があります。

特に、近年の映像制作では「リニアワークフロー」や「カラーマネジメント対応」が必須となり、正しい設定を知らないと色が破綻するリスクが高まっています。

この第3回では、After Effects 2025に標準搭載された「OCIO(OpenColorIO)」を使い、正しい色管理と出力の考え方を初心者にもわかりやすく解説していきます。

OCIOとは何か?

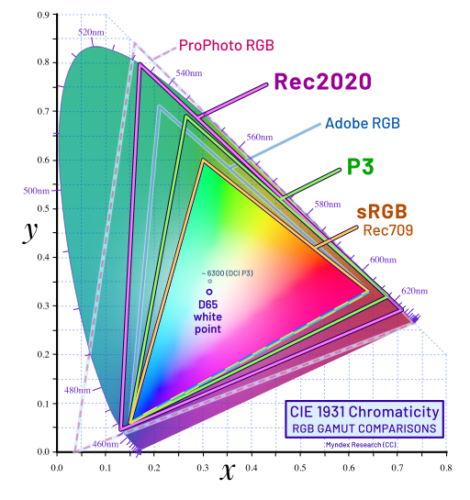

OCIO(OpenColorIO)とは、映画やハイエンドVFX制作現場で広く使われているオープンソースのカラーマネジメントシステムです。

これにより、異なるソフトウェア間でも色の整合性を保ちながら作業できるようになります。

After Effects 2025ではこのOCIOが標準統合され、ACES(Academy Color Encoding System)もネイティブサポートされました。

これにより、リニアで作って、非リニアで見せるという現代映像制作の標準的なワークフローがAfter Effectsでも本格的に実現できるようになりました。

After Effects 2025でのOCIO設定手順

- プロジェクト設定の変更

「ファイル > プロジェクト設定 > カラー」から、カラーエンジンを「OCIO color managed」に変更 - OCIOコンフィグの選択

Adobe内蔵のACES 1.0.3やカスタムのconfig.ocioを指定可能 - 作業カラースペース/表示カラースペースを設定

例:作業 → ACEScg/表示 → Rec.709 (sRGB)

フッテージを変換する方法と、エフェクトで処理する方法の違い

After Effectsでカラーマネジメントを行う際、素材(フッテージ)をどのように処理するかには大きく2つのアプローチがあります。それぞれにメリット・デメリットがあり、ワークフローに応じて使い分けることが重要です。

✅ 方法1:フッテージのカラースペースを変換して読み込む(AEのプロジェクト設定 or フッテージ設定で指定)

- フッテージを読み込む時点で、その素材が持つカラースペース(sRGB、LogC、ACEScgなど)を指定し、AEの作業空間に変換した状態で内部処理する方法です。

- 設定方法:

- プロジェクトパネルで素材を右クリック →「フッテージを変換 > メイン」

- 「カラー」タブで適切なカラースペースを指定

特徴:

- ✅ 自動で統一された色処理が行われ、合成時の整合性が取りやすい

- ❌ 一度変換されると“非破壊”ではなくなり、元の色空間には戻せない

向いているケース:

- 撮影やCG出力時に色空間が統一されており、After Effects内部ですべてを完結したい場合

✅ 方法2:変換せず、OCIOエフェクトで明示的に色空間を変換する

- 素材を変換せずそのまま読み込み、エフェクト「OCIO 色空間変換」などで明示的に制御する方法です。

- エフェクトの入力・出力に色空間を設定することで、非破壊での変換や切り替えが可能になります。

特徴:

- ✅ 変換が柔軟で再調整が可能。シーンごとに違う素材にも対応しやすい

- ❌ 設定を手動で管理する必要があるため、運用を誤ると色ズレや二重変換のリスクあり

向いているケース:

- CG素材とLog映像が混在する合成など、多様な素材を個別制御したい場合

🔁 違いのまとめ(比較表)

| 項目 | フッテージ変換 | エフェクト変換 |

|---|---|---|

| 処理方法 | AE内部で強制変換 | エフェクトで手動変換 |

| 非破壊性 | ❌ 戻せない | ✅ 何度でも変更可 |

| 制御性 | 自動/一括処理向け | 細かな調整向け |

| 向く用途 | 単一プロファイル前提のプロジェクト | 素材混在/合成・VFX向け |

どちらの方法を使うかは、プロジェクトの構成や目的によって変わります。After EffectsのOCIO導入によって、これらの運用がより柔軟にできるようになりました。

書き出し(レンダリング)

After Effectsでリニア空間やOCIOカラーマネジメントを適用して作業した後は、完成素材を次工程に渡すために書き出し(レンダリング)を行う必要があります。

このとき、どのファイル形式を選ぶか、そして色空間を変換するか/変換せずに渡すかは、次工程での色管理に大きく影響します。

特に、MP4やProResといった一般的なコーデックにも、カラーマネジメント上の落とし穴が潜んでいます。

正しい色空間管理を意識し、適切な形式と設定で書き出すことが重要です。

✅ MP4(H.264/H.265)で出力する場合

- 基本的に「最終出力用」フォーマット

- 圧縮がかかるため、リニア空間のまま書き出すのは適さない

- 必ずトーンマッピング済み/ガンマ補正済み(Rec.709ベース)にしてから書き出す

✅ ProResで出力する場合(特にProRes 422/4444)

- 中間ファイル用・マスター用途に最適

- カラープロファイル付き保存(例:Rec.709タグ付き)が可能

- 作業空間(リニア)のまま書き出すか、トーンマッピング後にするかを選べる

🔥 よくあるミス

| ミス例 | 結果 |

| リニア空間のままH.264で出力した | 暗く潰れたMP4ができる |

| トーンマッピングを忘れてProRes保存 | 編集先で「おかしい色」と言われる |

| sRGBタグを付け忘れたMP4を納品 | Web上で色がズレる(ブラウザによる) |

まとめ

今回は、After Effectsにおけるカラーマネジメントの基本的な取り扱いについて整理してきました。

カラーマネジメントは一見難しく感じられるかもしれませんが、映像制作において「正しい色」を伝えるためには欠かせない知識です。

リニア作業、OCIO設定、そして出力時の色空間管理──

これらを正しく理解し、運用することで、制作物のクオリティを大きく高めることができようになると思います。