はじめに

生成AIの進化により、これまで実写撮影や高価なCGソフトが必須だった映像制作のありかたが変わりつつあります。もちろんこれまでの映像制作がいきなりすべて変わる訳ではありませんが、部分的にAIが導入されていくことで制作のフローが効率化されていくという流れは間違いないように思います。

そこで、実際に生成AIを使用して行われる動画制作が、どのようなものになるのか、ワークフローを考えてみたいと思います。なお、現在CG制作、映像制作を行っている1クリエイターの私見としてご覧になって頂けると嬉しいです。

なお、一応の目安として、1920*108、30fpsの映像を制作するものとして考えていきたいと思います。

生成AI動画ツール比較:クラウド型 vs ローカル型の特徴と使い分け

まず、撮影ではなく素材を生成する動画生成から見ていきますが、

・クラウド生成

・ローカル生成

この2つの選択肢があります。それぞれ特徴・得意不得意もあります。手軽に始めることができるのは、「クラウド」になります。

クラウドサービス

代表的なものを下記の表示にまとめました。商用可能で、フレームの指定ができるもの、を前提として調べていますが、新しいサービスや変更になったものは網羅できていない可能性もありますので、ご了承ください。

商用利用は度のサービスも有償プランのみとなり、商用可であっても透かしの有無の違いがあるようです。

また、生成できる秒数に違いがありますが、生成時間についてはここでは比較しておりません。

| 名前 | 商用利用 | 解像度 | 秒数 | フレーム指定 | 透かし |

| Adobe Firefly | ◯(素材レベルで安全と宣言) | 1080 | 5秒 | 開始、エンド | 有り |

| Google Veo3 | ◯ | 720 | 8秒 | 開始 | 有り(APIは無) |

| Kling AI(有料プラン) | ◯ | 1080 | 10秒 | 開始、エンド | 無 |

| DeeVid AI(有料プラン) | ◯ | 1080(pro以上) | 5秒 | 開始、エンド | 無 |

| Vidu(有料プラン) | ◯ | 1080 | 5秒 | 開始、エンド | 無 |

| Runway(有料プラン) | ◯ | 1080 | 8秒 | 開始 | 無 |

弊社では、リアル系のCG制作が主になりますので、実写の代替としてクオリティを評価した場合、AdobeFirefly以外はどれも一定の品質を保持できているように思います。

クラウド生成は、最新のクオリティで生成でき、PCに負荷がかからないのが魅力ですが、コストが掛かります、生成エンジンのプロンプトに対する特性を把握するまではトライ&エラーの繰り返しになると思いますが、その際に都度クレジットを消費するので、制作全体のコスト把握が難しくなるというデメリットも、実務では発生してきます。

各サービスのURL

・Adobe Firefly https://firefly.adobe.com/

・Google Veo3 https://gemini.google/overview/video-generation/

・Vidu https://www.vidu.com/ja

・Runway https://app.runwayml.com/

・DeeVid AI https://deevid.ai/

・Kling AI https://app.klingai.com/

・Hailuo https://hailuoai.video/

ローカル生成

ローカル生成は、クラウドと違い、クレジットを消費しませんので、トライ&エラーが納得いくまで行えます。

もちろん時間や電力の消費は伴いますし、それなりのハードウェアを必要とします。

しかしながら、CG制作等でレンダリング用のNvidiaのGPUを搭載しているPCが既にある場合は、それらを活用することで動画生成の環境を構築することが可能です。

現在(2025年9月)では、静止画からの動画生成という方法においては、下記のものが有力候補となります。

| 名前 | 商用利用 | 解像度 | 秒数 | フレーム指定 | 透かし |

| WanVideo | 可(要確認) | GPUメモリ依存 | GPUメモリ依存 | 可能 | 無 |

| FramePack | 可(要確認) | GPUメモリ依存 | GPUメモリ依存 | 可能 | 無 |

ローカル生成においては、生成AIのソフトウェアだけではなく、利用するすべてのモデルについてのライセンスを確認する必要があります。様々なモデルがHugginface等で公開されていますが、そのすべてが商用可ではないということを念頭に置き、利用前にしっかり確認するようにしてください。

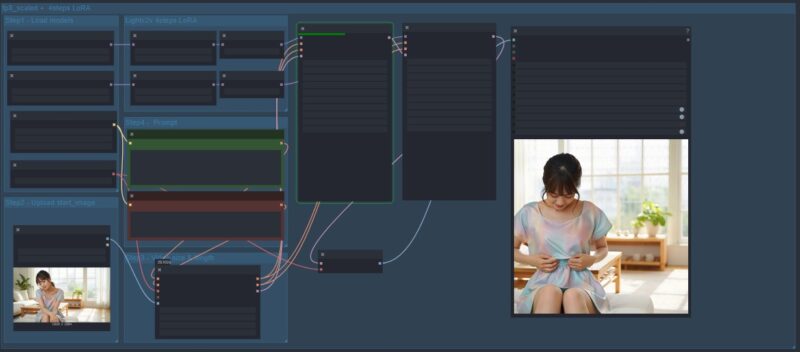

WanVideoの場合は、ComfyUIと呼ばれるソフトウェアを利用して、生成に必要なモジュールを組み上げてワークフローを作成します。GPUのメモリが24GB程度あれば、1080の映像が生成できるようになります。

また、ここではそれぞれの環境構築についての解説は行いませんので、ご了承ください。

静止画→動画へ:生成AI動画制作のステップ・ワークフロー

静止画からの動画生成のワークフローは、従来の映像制作とは異なりますので、ここで流れをみてきましょう。

1,静止画の生成

まずはベースとなる静止画を用意します。

- AI生成、または撮影素材を使用

- 比率は生成する動画に合わせてに加工します。

開始フレームの静止画をもとに動画を生成していきますので、納得のいくクオリティのものを用意します。

最初の静止画にノイズが多ければ、生成される動画もノイズの多いものになります。

2,動画の生成

クラウド、またはローカルの動画生成AIにて動画を生成します。

生成においては、静止画を指定した後、プロンプトと呼ばれる動きや映像の中の詳細な指定をおこなった文章を入力してAIに動画の指示を行います。

生成を待つ時間は、特に作業が有りません。生成時間はクラウドの方が圧倒的に速く傾向にあります。ただしクラウド生成ではプロンプトに対して利用規約の制限がかかりますので、センシティブな表現や水着などの表現で生成できない場合もありますので、シーンによる使い分けも必要になるかもしれません。

生成AI動画で品質を高めるチェックポイント(ライセンス・不自然さ・造形)

生成された映像をチェックする際は、従来の映像と大きく異なる部分をチェックしていきます。

・造形の異型

・動きの不自然さ

これら異形のものについては、AI特有のものですが、プロンプトにより発生するものと、モデル自体に未学習により発生するものがありますので、その原因により対応を考えていくことになります。

またこれら以外に、

・リーガル・ライセンス面

も確認し、権利物や、著名人に似ている人生成されるようなことが無いよう確認していきます。商用可のシステムであっても、そこから生成される映像に、権利物や既存の肖像権に抵触するものがある場合は、生成する者がそれに対する責任をもたなければいけません。

調整

従来の映像制作と同様に、AE等で色補正、解像度調整、フォーマット変更を行います。

まとめ

以上のような手順で動画が生成されます。従来の撮影・編集と大きく変わるように思いますが、撮影の部分が簡略化されたり、編集の手前に素材の整理整頓。再構成が含まれるようになるといった感じになります。

撮影を行わなくても行える作品もありえると思いますが、企画者の意図を正しく表現するには撮影を行うべきものも残ると考えています。AIを活用することでクリエイターの手間は減りますが、より効率的に制作が進められるように遷移していくのではないかと期待しています。

AEやPremiereProが不要になる作品も出てくると思いますが、我々プロが制作する映像においては、必ずしもそうはならないと思いますし、むしろその必要のある専門性の高い作品には重要なツールとして必要性が高まるように思います。

もちろん、凝った作品を仕上げるのではなく、とくかく数を量産したいクリエイターにとってみれば、AIでの自動生成が可能になれば、AEやPremiereProが不要になったように感じられるかもしれませんが、そのような作品を作り続けている人はいずれ、そのAIに淘汰されていくことになるでしょう。

石水修司 株式会社フィジカルアイ代表/Adobe Community Expert

ベーマガに熱中した少年時代から、ベータカム時代の映像制作を経て、現在は3DCG制作のプロとして生成AI技術を活用した映像表現を手がけている。

Lancer of the Year 2016、CGWORLD「CGごはん」選外優秀賞。今治市在住。