映像制作やCG合成の現場で、「なぜ色が変わるのか」「なぜ思ったより暗くなるのか」といったトラブルに直面したことはありませんか?

私自身も、After EffectsやCINEMA 4Dでの制作の中で、見た目と計算結果が一致しない理由がわからず、手探りで調整していた時期がありました。

調べてみると、そこには「色空間」「リニアと非リニア」「ガンマ補正」など、一見専門的でとっつきにくいけれど、本当は知っておくべき基礎の知識が横たわっていました。

この「色空間」シリーズでは、

映像初心者や独学の制作者でも理解できるよう、順を追って、実務に役立つ内容をやさしく解説していきます。

本記事はその第1回として、「色空間とは何か?」という基本の基本からスタートします。

はじめに:その「色が変わる」トラブル、原因は色空間かもしれません

CGや画像をAfter Effectsに読み込んだら「青くなった」「白飛びした」

Photoshopで作ったロゴがPremiereで「彩度が強すぎる」

YouTubeにアップしたら、色が全然違って見えた…

こういった現象、多くの場合は「色空間の扱い」が間違っていることが原因です。

本記事では、映像初心者でもわかるように、「色空間とは何か」を丁寧に解説してみたいと思います。

ちょっと複雑な内容になりますが、がんばって読んでみてください。

色空間ってなに?

色空間とは、色を格納する空間の広さを表します。

狭い空間と、広い空間では、表現できる色の細かさが変わり、広い空間の方がより細かい色の表現ができることになります。そしてその空間内でどこに位置しているのかを表すのが、RGB(0,0,0)という数値になります。

同じ信号(RGB)の色であっても、空間が違えば、場所が変わってしまうということになります。

つまり、色空間=色を格納する空間の広さ=色を表現できる範囲 ということになり、その色空間が何であるかといのが色を考える上で重要になります。

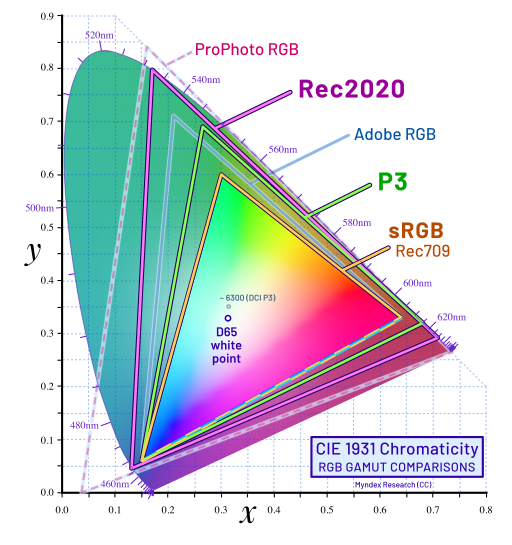

下の図は、様々な色空間を重ねたものです。それぞれの色空間の広がりと、その差がイメージできると思います。

画像出典:「CIE1931xy gamut comparison of sRGB P3 Rec2020」

色空間とは何で構成されているか

色空間は、次のもので構成されています。

色域・白色点・ガンマカーブ

それぞれについて説明していきます。

色空間ごとに、「どこまでの色を表現できるか」という範囲が決まっています。

この範囲のことを色域(しきいき)と呼びます。

色域は色空間に固有のもので、変更することはできません。

そのため、用途や目的に応じて色空間を選ぶ際には、この“色域の広さ”が重要な判断材料となります。

白色点とは、その色空間において「これが白だ」と定めている基準の色のことです。

たとえば多くの色空間では「D65」(色温度6500K)が基準白として使われています。

白色点が違うと、全体の色味のバランスも変わるため、

複数の色空間を扱う際には特に注意が必要です。

ガンマカーブとは、色空間内の数値を“人間の目にとって自然な見え方”に補正するための変換式です。

人間の視覚は、明るさに対して直線的に反応していないという特性があります。

そのため、リニア(物理的)な光のデータにガンマカーブを適用することで、視覚的に自然な映像の表示が可能になります。

主な色空間の比較と用途

| 色空間 | 色域の広さ | 主な用途 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| sRGB | 小さい | Web、PC、スマホ | 一般的な標準色空間。環境間で再現性が高い。 |

| Rec.709 | sRGBと近い | 放送、YouTube | 放送用の標準。映像編集の基本。 |

| DCI-P3 | 中程度 | 映画館、HDR対応ディスプレイ | 映像が鮮やか。Apple製品で多く採用。 |

| Rec.2020 | 広い | 4K/8K、HDR映像 | 非常に広い色域。現状対応モニターは限定的。 |

| ACEScg | 非常に広い | CG、VFX制作中間処理 | 作業用色空間。変換を前提とした運用が必要。 |

「色空間を意識しない」と起きるトラブル

制作する環境での色空間と、次工程の色空間が違う場合、適切に変換を行う必要があります。変換が適切に行われないと下記のような現象が発生します。

制作物がどの色空間が制作されたものであるかを正確に把握することは「色」を扱う上では重要になります。

制作物のデータには、色の情報はRGBの数値として保存されています。しかし色空間が不明な場合は「何色なのか」が確実なものとは言えません。「色空間を指定すること」で、初めて制作側が意図した正しい色として伝わるようになります。

映像初心者がまずやるべきこと

まずは以下の点を意識していくことで、トラブルを避けることが出来ると思います。

① 素材の色空間を確認する

映像の種類(CG,撮影素材、編集済み素材)により色空間は異なる可能性があります。どんな色空間で作られたものが確認しておくと良いです。

VFXを前提としたCGではリニアで制作されることが多く、撮影されたものはRec709、sRGBなどがあります。

② 作業ソフトの色空間設定を理解する

映像編集を行うソフトウェアの種類(AfterEffects/PremirePro/DaVinci/EDIUS等)により作業空間と表示の設定は様々です。対応できる種類は多々あると思いますが、初期の設定が何か知らずに使っていることもありますので、確認し、適切なものを選定できるようになれば良いと思います。

③ 納品先の仕様を確認する

納品先、放映先、がどのような媒体であるかで色空間も変わってきます。Webであれば、sRGBで問題ありませんが、放映されるものは、Rec.709やRec.2020と内容により変わる場合もあります。最終の用途が何か理解できれば、作業途中の色空間の選定も間違わずに行えます。

まとめ

映像の色を理解するための基本的な言葉について説明してみました。

色に関しては、実務での扱いが難しく、これが正しい!と一言で言うのが難しい分野ではないかと感じます。けれどもそんな色だからこそ、基本的な部分については正しく理解しておくことが大切になってきます。

次回以降で、色の扱い方の実務について説明していこうと思います。